|

|

7.3.1.11.2.1. Боковые и диагональные числа

по версии Б. Л. ван дер Вардена

©

|

|

Платон в

"Государстве" (546 С) называет число

7 "рациональной диагональю", соответствующей

стороне 5.

В пояснение к этому

Прокл дает следующее определение

"боковых и диагональных чисел", которое он приписывает

пифагорейцам и с которыми мы также встречаемся у Теона Смирнского и у

Ямвлиха:

"Единица, как начало всех чисел, в потенции является и стороной, и диагональю.

В таком случае возьмем две единицы: одна будет боковой, а другая — диагональной.

Теперь образуем новую сторону, прибавив к единице-стороне единицу-диагональ, и новую диагональ, прибавив к единице-диагонали дважды единицу-сторону".

Таким образом получается боковое число 2 и диагональное число 3. После этого с полученными числами поступают подобным же образом:

2 + 3 = 5, (2 2) + 3 = 7

2) + 3 = 7

и т. д., следуя формуле

|

|

an+1 = an + dn, dn+1 = 2an + dn.

|

( 1 )

|

Это вытекает из тождества

|

|

|

( 2 )

|

которое, согласно

Проклу (комментарий к

"Государству" Платона, II, главы 23 и 27) доказывается при помощи Предложения 10 из II книги Начал.

Но как они пришли к рекуррентным формулам ( 1 )? Полагаю, что это произошло следующим образом.

Для определения общей наибольшей меры двух взаимоизмеримых величин a и b греческая математика знает способ попеременного вычитания (antanairesis): меньшую величину, например, a, вычитают из большей, так что получаются две новые величины a и (b - a), затем снова меньшую вычитают из большей и т. д.

Если существует общая мера, то этот процесс неизбежно приведет к двум равным величинам c = d, каждая из которых и есть общая наибольшая мера.

В

VII книге Начал этот метод применяется для нахождения общего наибольшего делителя чисел, а в начале книги X — для произвольных величин, чтобы установить, имеется ли у них общая мера и если да, то какова она.

Однако, если применить этот способ к двум несоизмеримым величинам, то процесс становится бесконечным.

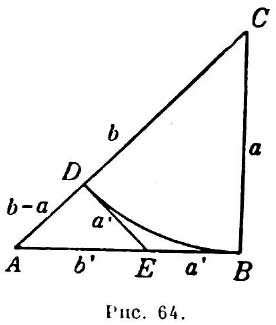

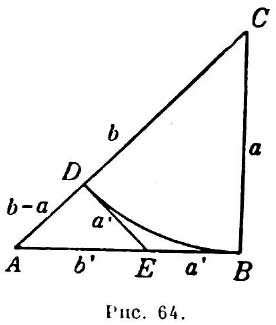

Если, например, a есть сторона, а b — диагональ квадрата, то a можно один раз отнять от b (рис. 64).

|

Остаток b - a = AD = DE = EB = a' можно снова отнять от

a = AB; в остатке получится b' = AE.

Теперь a' и b' опять представляют сторону и диагональ меньшего квадрата, и из

следует:

Формулы (4) уже имеют тот же вид, что рекуррентные формулы (1). Если мы продолжим процесс повторяющегося вычитания, то опять получим еще меньшие сторону и диагональ, a'' и b''.

Если мы дойдем до того, что разность между a''' и b''' станет чрезвычайно малой, и остановимся на приближении a''' = b''', выбрав a''' в качестве единицы длины, тогда a'' и b'', a' и b' и, наконец, a и b по формуле (4) будут представлены в виде ряда последовательных боковых и диагональных чисел.

|

Задача о получении в рациональных числах приближенного значения для отношения диагонали квадрата к его стороне была поставлена и решена вавилонянами.

Но для этой старой проблемы пифагорейцы сделали бесконечно больше, чем вавилоняне.

Они нашли целый ряд приближений неограниченно возрастающей точности, а кроме того, создали научную теорию этих приближений и доказали общее предложение (2) при помощи полной индукции.

Снова и снова мы видим, какие великолепные теоретики в области чисел были в

пифагорейской школе.